Pays du Coquelicot — Collège Saint-Charles de Foucauld

Ateliers au Collège de Saint-Charles-de-Foucauld

Journal de bord par Philippe Garon, écrivain et Valentine Vermeil, photographe

—

Quatrième atelier

Philippe Garon le 18 mars 2024 en avant-midi :

Je crois que c’est le fa dièse qui cloche dans le carillon de l’hôtel de ville. Mais il se peut que d’autres oreilles que les miennes se soient rendu compte de cette fausse note. La mélodie de Westminster s’est tue ce matin après quelques quarts d’heure. Est-ce qu’on procèderait à l’entretien de l’instrument de musique jouqué dans le beffroi?

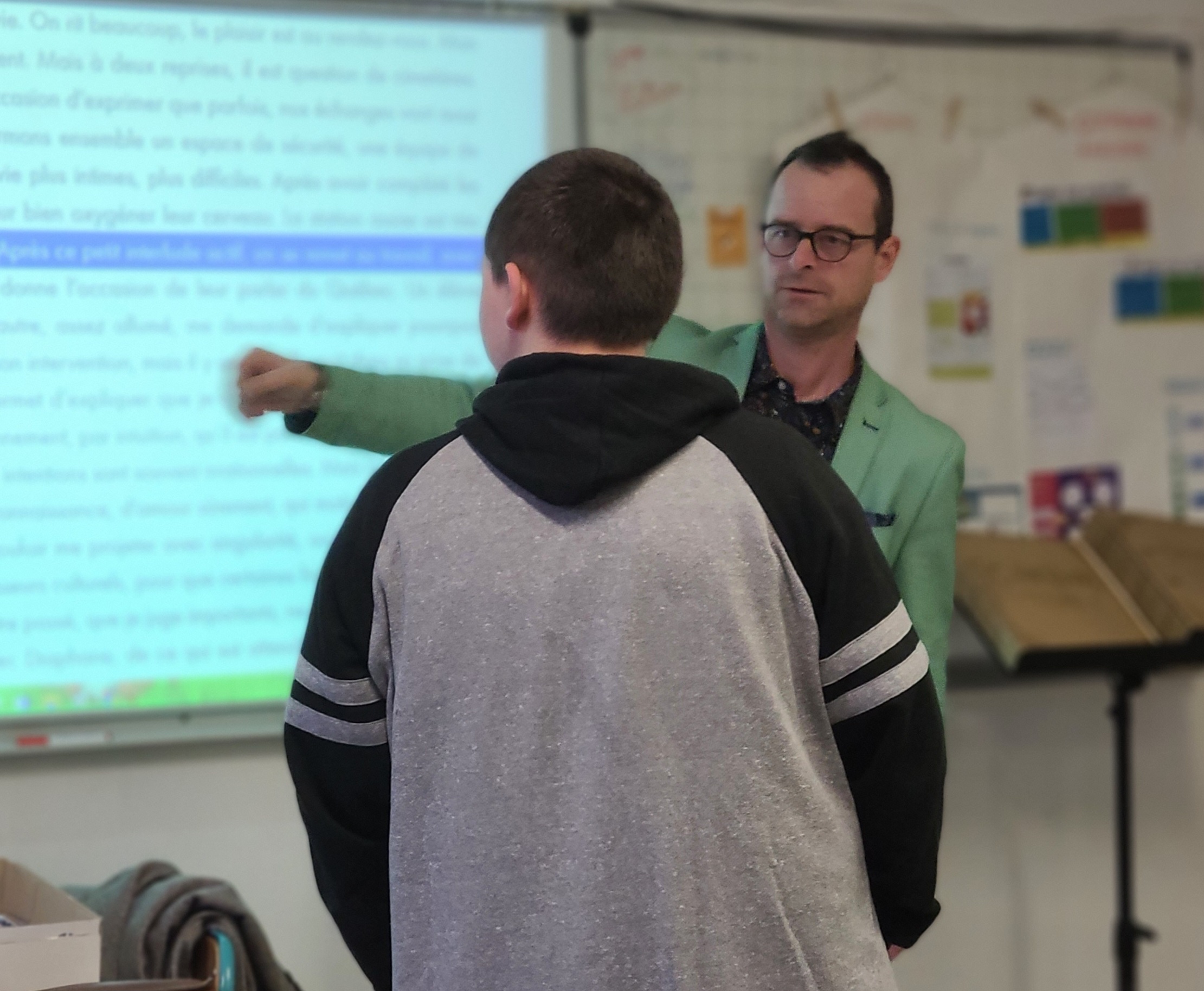

C’est (peut-être, sûrement) la dernière fois que je vois Catherine et ses vingt-quatre merveilles du groupe jumelé au réalisateur Isao Takahata, cofondateur avec Hayao Miyazaki du célèbre studio d’animation Ghibli. Je prends de leurs nouvelles brièvement et on se lance ensemble dans la concoction de leur texte. Rapidement, on définit les règles du jeu et c’est parti! Par de petites questions placées avec acuité, je tâche d’impliquer tout le monde, de favoriser l’expression de leur imagination, de mettre en valeur leurs idées, en jouant, tout cela en les aidant à corriger les petites fautes d’orthographe qui se glissent ici et là, à assurer la concordance des temps, étant donné que nous avons choisi le passé simple pour notre conjugaison narrative principale. Et ça marche à fond! Très respectueusement, mais quand même avec une belle effervescence, les élèves proposent leurs phrases, mettent de l’ordre, apportent de petits ajouts, enlèvent des morceaux superflus. Nos deux secrétaires tapent le texte à l’ordinateur de telle sorte qu’on le voit apparaître au fur et à mesure sur le tableau. C’est franchement fantaisiste, mais quand même cohérent. On assiste à la naissance de leur histoire commune. Et comme une sage-femme, je ne fais que les accompagner, que les encourager. Je demande à allonger un peu mon temps d’atelier. On s’avance bien, mais la cloche de la récréation nous rattrape avant qu’on ait pu terminer. Catherine, avec son calme proverbial, dispose de quarante-cinq minutes supplémentaires avec eux et elles en après-midi; ça va aller. Celui dont le prénom signifie « Jumeau » suggère que je me joigne à leur groupe sur Google Drive pour accéder facilement à leur travail et leur permettre de voir ce que je pourrais leur signaler comme dernières petites retouches avant de partir en impression.

« C’est un peu précipité comme au revoir. », que je leur dis, à brûle-pourpoint. L’émotion me prend par surprise, me serre la cravate. Je cache mon visage avec mes deux mains. Ma voix branle et mes yeux se mouillent. On ne s’éternisera pas, mais tous les élèves viennent me donner un câlin avant de sortir de la classe.

Troisième atelier

Philippe Garon le 19 février 2024 en avant-midi :

Ce qui me manque le plus du Québec, après ma famille, c’est la lumière. Quand on parle de l’hiver, on pense aux moins vingt, à la neige. On oublie trop souvent comment le soleil remplit notre pays, même en février. Et pas juste par sa réverbération sur les grands paysages blancs, l’albédo dans le langage scientifique. Avant même de sortir du lit, quand sa braise se dégourdit, il se vautre souvent longuement dans une orgie de couleurs entre le feu et la chair. Et il reprend le processus à l’envers, langoureusement, quand vient le temps d’aller se coucher. Entre les deux, sa conquête du zénith déploie une énergie qui nous irradie. Une générosité ample. Il faut plisser les yeux pour le tutoyer. À chaque instant, selon son angle d’attaque, selon qu’il doit jouer ou non à saute-mouton avec quelques cumulus esseulés, sa brillance révèle le réel dans un chatoiement constant. Je me souviens de ces moments de randonnées dominicales en ski de fond avec mes parents, à l’adolescence, dans les Chic-Chocs. La vastitude. Je la voyais. Je la sentais. Sur le long sentier blanc. Dans mes poumons saturés par le rythme de mes pas sur le territoire blanc, glissant. Moi, microbe dans le panorama éclatant. Je la sentais, sur ma peau, flattée par un vent quasiment absent, mais bien concret. Un air tellement grand. Son contact en retenue me donnait sa robustesse en douceur. Dans ce recueillement, cette transe que me procurait, après un certain temps, ma dépense de force dans la distance. La répétition, en boucles régulières, du mouvement de mes pieds sur les étroites planches qui me permettait de ne pas m’enfoncer. Le contact avec le sol recouvert par la grande épaisseur de l’hiver. Pendant que derrière moi, le mont Albert, imposant, stable, sérieux, me parlait sans dire un mot.

Ici, dans cet autre Albert qui fait maintenant partie de moi, celui de Picardie, le soleil brille par son absence. Je veux pas faire mon bougonneux ni mon ingrat, mais je le trouve paresseux ce soleil-là. Caché sous son ciel de cendre gras, il somnole toute la journée en tenant son édredon nébuleux bien serré sous son nez. Même dans ses bons moments, il se traîne les pieds, timide, il peine à donner un peu de clarté estompée, peureux, faible, dominé par la tyrannie des nimbus obstinés.

Heureusement que mes jeunes de quatrième me servent une bonne tranche de leur bonne humeur flambant neuve pour ce début de semaine enrhumé. Ça me permet de me placer les pieds bien dans le moment pour les guider dans le menu que je veux leur servir. On commence par se dire, à tour de rôle, en guise de salut, un beau moment vécu durant la dernière quinzaine. Ça semble anodin, mais avec une telle amorce, j’essaie de nous enligner sur le positif. Encore une fois, ces élèves me font la démonstration de leur esprit vif. On réussit l’exercice haut la main. Après, chose promise, chose due, je leur raconte l’histoire de ce cher Charles de Foucauld. En fait, nous nous racontons ensemble sa vie. Grâce aux éléments que je peux grapiller ici et là dans la classe, je complète les trous dans le gruyère de la biographie que je peux leur improviser. Mais je constate qu’ils et elles perdent de leur tonus. On se lève pour le rituel de l’étirement en baillant. Ce qui nous redonne de l’élan et nous replonge dans le vif du sujet, à savoir notre thème, « Récits de territoire ». Ç’a l’air de rien, mais autant pour le récit de la vie du saint, dont la statue les accueille à chaque matin, que pour les nano romans à propos de nos récents beaux moments, il y a là-dedans des ingrédients qu’on rassemble sous le vocable savant de « schéma narratif ». Et de faire ressurgir en équipe ces notions nous montre que nous comprenons assez bien comment ça marche, une histoire. Une fois ces petits repères théoriques sous les yeux, au tableau, nous pouvons nous amuser à découvrir ce que l’exercice d’écriture proposé lors de notre second atelier a donné. Des volontaires nous aident à illustrer ça concrètement grâce aux textes que la visualisation leur a inspirée. Rapidement, on constate qu’on se trouve dans un véhicule de fantaisie. Je me réjouis de leur plaisir à se laisser porter par leur imagination. Avant que la cloche sonne, on jette un coup d’œil aux fanzines déjà publiés par Diaphane, pour se donner une idée de ce que ça peut donner, mais sans trop se laisser influencer. Et comme la prochaine activité sera déjà la dernière, on convient de se retrouver avec des textes bonifiés, corrigés, prêts pour un processus d’édition. Reste à clarifier comment on va s’y prendre avec Valentine et Catherine, mais ça ne m’inquiète pas. L’écriture est là.

Deuxième atelier

Valentine Vermeil le 6 février :

Ce matin, j’ai rdv avec la classe de 4eme de Catherine. Je les sens très impatients de découvrir leur portraits réalisés la semaine dernière. Je commence pourtant avec l’exercice de lecture d’image, ils ont 10 minutes pour terminer ce qu’ils ont commencé la dernière fois. Ensuite, un élève du groupe prend la parole pour lire la description de l’image du groupe, que nous regardons par la suite tous ensemble. Vient ensuite le visionnage de leur portraits verticaux, serrés, en plan américain, puis en pied.. nous passons en revue les heureux ratages et autres réussites. Ils ont bien rigolé ! Pour continuer cette 2e séance, j’ai proposé d’aller expérimenter des photos dans l’espace urbain en reprenant les 3 types de cadrages, puis, j’ai attribué par groupes, des éléments particuliers à cadrer : les lignes, les couleurs, les lettres, et les ornements floraux.

Deuxième atelier

Philippe Garon le 5 février 2024 en avant-midi :

Vers quatre heures du matin, un chapelet de voitures entre dans ma chambre par la fenêtre à la vitesse de la lumière. Je soupçonne les employés de nuit de l’usine Airbus de s’adonner à cette java motorisée forcée. C’est pas de leur faute s’ils écrasent mon sommeil. J’avais juste à pas oublier de m’enfoncer des bouchons dans les oreilles. La nébulosité des derniers jours s’allonge. Côté météo, la spécialité régionale, c’est le crachin. Sur le plan de la pluie battante, ils se débrouillent pas mal non plus. Sinon, l’ordinaire, c’est un beau gris mur à mur. Par contre, je dois reconnaître que le soleil de Notre-Dame-de-Brebière, statue dorée qui brandit à bout de bras le petit Jésus, jouquée sur le faîte de son clocher de la basilique, brille beau temps mauvais temps.

Grâce au minibus que me prête la communauté de communes, j’ai pu retourner à l’écurie voir mon ami Cherokee, rendre hommage au folkloriste Henri Carnoy dans son village natal de Warloy-Baillon, aller sur les lieux du dernier combat du Baron Rouge. Mais mon énergie des premiers temps ici s’étiole, manifestation évidente de mon profil cyclothymique. C’est en baillant que j’arrive devant mes bons jeunes de Saint-Charles-de-Foucauld. Je leur demande combien se sentent plutôt endormi.e.s, comme moi. Une majorité de mains se lèvent. Peut-être que les exceptions ne sont tout simplement pas assez réveillé.e.s pour répondre à ma question. La noirceur qui règne encore ici à huit heures ne stimule pas particulièrement la vigueur. Mais nous nous lançons quand même ensemble dans cette semaine flambant neuve. En parlant justement de ce cher Charles, dont la vie demeure pour l’instant une énigme. Féru d’hagiographie, je m’engage solennellement à revenir avec un résumé de l’histoire du saint homme, dont leur école porte le nom, la prochaine fois que nous nous verrons. Mais pour l’heure, en glanant quelques fruits du devoir d’écriture que je leur ai demandé, j’énonce certains principes qui me semblent éclairants, dans la pratique artistique, oui, mais dans la vie en général aussi : l’imagination comme outil pour trouver des solutions, l’affirmation de la singularité, la précision.

Puis, nous lisons ensemble une partie du texte que notre première rencontre m’a inspiré. Ça leur permet non seulement de pratiquer la lecture devant un public, mais aussi de voir le travail d’un gars qui essaie de gagner sa vie en produisant des textes et peut-être même, quoique je dois rester modeste, de se situer par rapport à un modèle. Pour la dernière partie de l’atelier, je les guide dans mon classique exercice de visualisation. Nous définissons d’abord le terme, la visualisation étant une représentation mentale. Je me rends compte en écrivant ces lignes que j’ai omis de leur donner l’exemple du sport comme champ d’activités où s’utilise couramment la visualisation. En effet, pour certaines disciplines, comme la natation, des études ont permis de constater qu’un athlète qui va s’imaginer en train de pratiquer une épreuve, disons un cent mètre papillon, va présenter un rythme cardiaque aussi élevé que s’il réalisait réellement l’activité. Pour moi, ça donne quand même une idée de la force de cette technique. Donc, au lieu et à l’action qu’elles et ils ont choisi lors de notre premier atelier, j’ajoute quatre aspects. « Une personne qui vous veut du bien se présente. Ça peut être quelqu’un de votre entourage ou, au contraire, une personne que vous n’avez jamais rencontrée. Un membre de votre famille ou une célébrité. Homme, femme, vivant, décédé, ça n’a aucune importance. Profitons du fait qu’il n’y a pas de limite quand on utilise notre imagination. » Après, je leur demande de penser à ce qu’elles et ils entendent dans ce lieu : une musique, une chanson, un son de la nature, des bruits de circulation? Troisièmement, plus difficile encore, qu’est-ce que ça sent dans ce lieu? Il peut y avoir plus d’une odeur, mais il s’agit de penser à ce que notre odorat, sens que nous sous-estimons peut-être, nous permet de trouver. D’ailleurs, je me suis rendu compte, en lisant Cendras, à quel point mon vocabulaire olfactif est pauvre. Pour un gars équipé d’un appendice nasal comme le mien, c’est un tort. Il faudra que je corrige cette lacune. Mais revenons à l’exercice de visualisation. Le quatrième et dernier élément, c’est de choisir un projet. Par là, je veux dire un rêve qu’ils veulent réaliser, une activité qu’ils aimeraient faire. Écouter les réponses de quelques élèves me permet de m’assurer que mes consignes ont été claires. Et de leur énoncer mes dernières instructions. Par paires, ils devront partager leurs réponses et écrire à la première personne du pluriel le texte que ça leur inspirera. Mon petit jeu de l’évaluation avec les dix doigts me confirme que j’ai été moins vivant que la première fois. Morale de cette histoire : la veille, ne pas écouter de film de guerre jusqu’à tard le soir.

Premier atelier

Valentine Vermeil le 29 janvier 2024 :

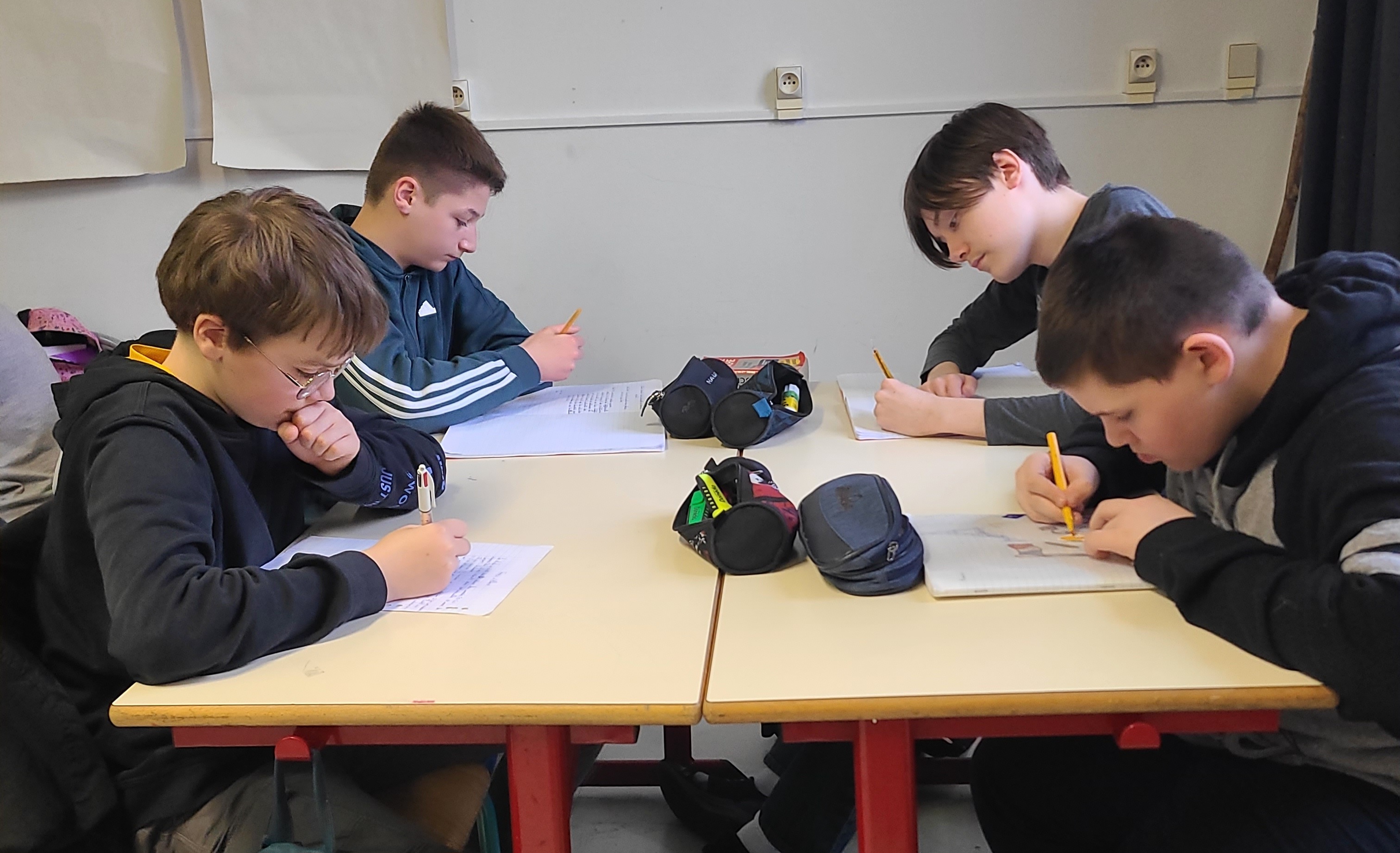

4eme groupe au Collège Saint-Charles de Foucault à Albert. Les cours commencent à 8h05, c’est tôt, il fait encore nuit. J’aperçois un beau levé de soleil par la fenêtre de la classe. C’est un groupe de 25 élèves, leurs tables sont disposées en ilots de trois ou quatre. J’ai vu l’équivalent dans l’autre collège, ça doit être la mode aujourd’hui.. Ils sont un peu endormis et assez calmes. Une nouvelle fois je parle du projet global, de la restitution collective, et de ce qui est amorcé avec les autres groupes. Puis, je me base sur ce que Philippe leur a demandé d’évoquer : un lieu favori ou detesté, et j’essaie de mémoriser les 25 prénoms ! Je parle de photographie, de lumière, de vitesse et de profondeur de champ. Nous examinons des exemples de portaits avec différentes distances, je leur distribue les petits appareils, et c’est partis pour l’expérimentation ! De retour en classe, ils enchainent sur des descriptions d’images par groupes de 6.

Premier atelier

Philippe Garon le 22 janvier 2024 :

Il a venté cette nuit. Ça brassait sur le toit. Ça m’a réveillé une couple de fois. Dans mon sommeil agité, je m’imaginais un fantôme qui tapochait des casseroles dans le grenier. Malgré tout, je me lève de bonne humeur et en forme. Dehors, ça s’est vraiment réchauffé. Toute la neige a fondu. Je passe à côté de la basilique pour me rendre à l’école. On m’accueille chaleureusement. Pendant que le directeur adresse aux élèves son discours du lundi matin dans la cour intérieure, Catherine me guide jusqu’à sa classe. Je suis content de la disposition des bureaux par ilots de quatre; ça change des rangs d’oignons. J’ai à peine le temps d’enlever mon manteau et de déposer quelques-uns de mes livres sur les pupitres que déjà, ses jeunes débarquent avec le sourire. On commence la rencontre sans cérémonial. Mon accent ne semble pas trop les désarçonner. Comme à mon habitude, je casse la glace avec la signification de mon prénom. « Tous les prénoms veulent dire quelque chose », que je leur assène joyeusement. À tour de rôle, je leur demande de me dire leur prénom et de répondre à une question simple, mais difficile. « Nommez-moi un lieu que vous connaissez, ici à Albert ou dans les alentours. Ça peut être un lieu que vous aimez ou que vous détestez. Un lieu qui évoque un souvenir pour vous, qui se rattache à une activité que vous faites en famille, avec des ami.e.s. » J’ajoute comme contrainte que, lorsqu’un lieu est choisi, personne d’autre dans la classe ne peut le reprendre. Elles et ils embarquent à merveille. On fait connaissance. On parle d’étymologie, d’affirmation de soi, d’identité. Je fais le fou, je blague avec eux. Déjà, de belles pistes d’inspiration se dégagent pour le projet. Avec toutes les digressions que j’ajoute ici et là, il nous faut plus d’une heure, je crois, pour que tout le monde puisse prendre la parole.

En général, leurs réponses se rattachent à des aspects positifs de leur vie. On rit beaucoup, le plaisir est au rendez-vous. Mon exubérance, ma volubilité enthousiaste peuvent s’en donner allègrement. Mais à deux reprises, il est question de cimetières. Avec la précision que ce sont des lieux détestés. Ce qui me donne l’occasion d’exprimer que parfois, nos échanges vont aussi aborder des sujets plus sensibles. Or, j’insiste sur le fait que nous formons ensemble un espace de sécurité, une équipe de sollicitude où il est possible de dire et d’accueillir des morceaux de vie plus intimes, plus difficiles. Après avoir complété les présentations, je leur demande de se lever, de s’étirer, de bâiller pour bien oxygéner leur cerveau. La station assise est très mauvaise pour la santé. Il faut bouger régulièrement dans la journée. Après ce petit interlude actif, on se remet au travail, avec énergie. Je leur laisse le loisir de me poser des questions. Ça me donne l’occasion de leur parler du Québec. Un élève s’interroge sur l’origine des sacres dans le français québécois. Un autre, assez allumé, me demande d’expliquer pourquoi j’écris. Bon, je ne me rappelle plus exactement comment il a formulé son intervention, mais il y avait de l’esprit dans sa prise de parole. Le genre de contribution à l’intelligence collective qui me permet d’expliquer que je doute, que je ne détiens pas la vérité absolue, que je prends des risques dans ma pratique, par tâtonnement, par intuition, qu’il est parfois difficile de saisir les réponses à nos motivations, les sentiments qui nous animent, que nos intentions sont souvent irrationnelles. Mais je peux quand même leur dire, avec candeur et sincérité, que c’est le besoin de reconnaissance, d’amour sûrement, qui motive mes tentatives artistiques. Et aussi une volonté de m’inscrire dans une lignée. De vouloir me projeter avec singularité, oui, mais en essayant d’apporter ma modeste contribution dans une grande chaîne de passeurs culturels, pour que certaines histoires, certains mots, certaines expressions, ne disparaissent pas. Que des éléments de notre passé, que je juge importants, ne soient pas oubliés. Ça me permet de leur expliquer les grandes lignes de notre projet avec Diaphane, de ce qui est attendu de nous : le fanzine, l’exposition. À partir du thème « Récits de territoire ».

J’essaie de leur donner le plus possible la parole. Que ce soit elles et eux qui formulent dans leurs mots les concepts clés. Moi, je pense que mon rôle consiste à interroger, à m’assurer que tout le monde comprenne, à ajuster au besoin, à récapituler. J’ajoute que la notion intergénérationnelle revêt de l’importance dans notre recherche commune. Bientôt, la cloche sonne. C’est la récré. Nos deux heures ensemble sont déjà passées. Mon petit rituel d’autoévaluation à l’aide de nos dix doigts me suggère une satisfaction unanime par rapport à notre première rencontre. Catherine semble contente. On a déjà des idées pour la suite, mais faute de les avoir notées, je les ai oubliées, hélas. Pas grave. On trouvera bien le moyen de se rattraper. Elle m’offre un petit café pour la route dans la salle des profs et hop!, je repars en lui laissant un exemplaire de « Ton dictionnaire du bout de la Terre ».

Sur la rue Anicet-Godin, devant le Groupement médical de la vallée, je rencontre un vieux monsieur qui traîne de peine et de misère une palette de bois. Il a une pas pire binette avec sa calotte à oreilles doublées en simili mouton. Je lui offre mon aide, qu’il refuse poliment. Deux autres vieux se joignent à l’attroupement, un bien élégant avec sa canne et l’autre, drette comme un piquet malgré son âge. On jase jovialement. Le traîneur de palette nous explique, pas trop clairement, qu’il va s’en servir pour peindre. Tiens tiens, ça m’intrigue ça… J’essaie d’en apprendre plus sur lui, je lui demande son nom. Il détourne le sujet à grands coups d’opinions échevelées : « Vous savez ce qu’il faut pour la France? Il faut de la vaillance! » ou quelque chose dans le genre, je me souviens plus exactement. On lui offre à nouveau notre aide, je lui demande encore son nom. C’est peut-être un peu trop frontal comme approche. Il s’éloigne en marmonnant, mais sans paraître froissé pour autant. Je reste là avec le monsieur drette comme un piquet. Il me dit : « Il venait souvent à mes soirées dansantes. » J’apprends que mon interlocuteur animait des veillées disco, mais aussi qu’il jouait du saxophone pour des bals musette. Ancien cheminot, dans ses temps libres, il a trimbalé son matériel de sonorisation et d’éclairage pendant trente ans, je crois. Je lui dis que ça m’intéresse. « Quel âge vous me donnez? » 72, que je réponds, sincèrement, et il me corrige en disant 87, avec un brin de fierté. « Comme mon père. », que je rajoute en précisant que je viens du Québec, et non de la Belgique, que je suis là pour écrire, que le lien avec les personnes de son âge fait justement partie de mes dadas. Mais il minimise. Il m’esquive, me raconte qu’une de ses petites-filles a vécu à Montréal et qu’elle est maintenant rendue à Calgary, où elle travaille dans un Décathlon comme responsable du département des accessoires d’équitation. Définitivement, mon amour des chevaux ne me lâche pas! « Son mari est cuisinier. Enfin, c’est pas son mari. Ils sont pacsés. Elle aime ça là-bas. Elle a trouvé les gens accueillants. Elle dit qu’il y a une belle solidarité. » Je suis content de ces quelques minutes en sa compagnie. Si ma mémoire ne me joue pas des tours, on se sépare dans un soubresaut de soleil. Lui non plus n’a pas voulu me dire son nom. Mais peut-être que je le recroiserai, au hasard.